その他

その他 中学実習生のためのシンプル指導案①縄跳び導入

はじめに

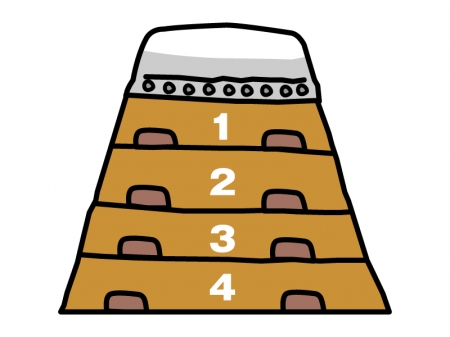

縄跳びは、縄・輪・ゴムひもなどの用具を使ってタイミングを測って操作したり、用具の動きに合わせて自分の身体を動かしたりして楽しむ運動です。また、縄跳びはバランスやタイミング、敏捷性を高めることのできる運動であり、体幹を鍛えるの...

その他

その他  指導案

指導案  その他

その他  その他

その他  その他

その他  部活動指導

部活動指導  部活動指導

部活動指導  トレーニング・上達法

トレーニング・上達法  その他

その他  指導案

指導案