全国の体育教師のためのサイト”さとし”

部活動の指導方法、トレーニング方法、指導案、保健の小話

さとしを読めば、スムーズに指導できます。

人気記事

キーワードから記事検索も可能です

カテゴリー

指導案

見たい指導案の項目をタップしてください!

トレーニング・上達法

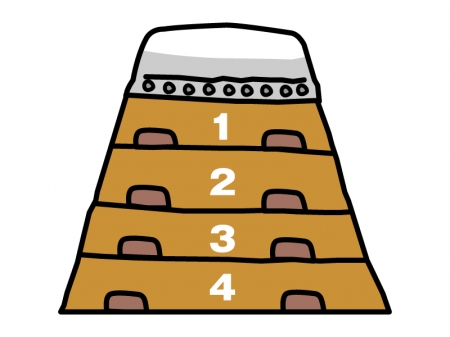

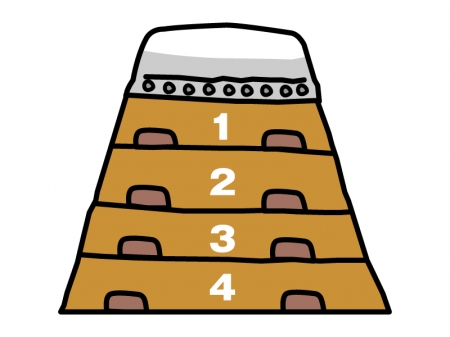

ゼロから始める跳び箱入門①道具の準備の仕方

2018.06.122022.03.01

ゼロから始める跳び箱入門③ウォーミングアップ

2018.06.072022.03.01

他人には教えたくない鉄棒上達の秘訣④空中逆上がり

2018.05.142022.03.25

部活動指導

部活中に起きやすい怪我と対処法⑪ボート・カヌー

2018.06.072022.03.01

部活中に起きやすい怪我と対処法⑩陸上走り幅跳び

2018.06.072022.03.01

部活中に起きやすい怪我と対処法③バスケットボール

2018.05.132022.02.28