トレーニング・上達法

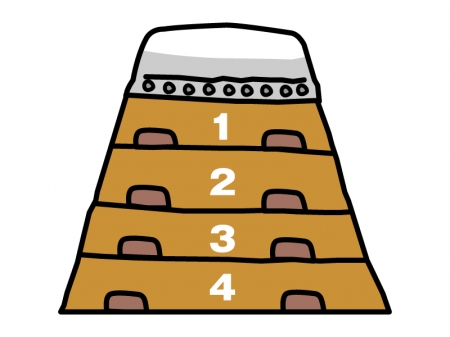

トレーニング・上達法 ゼロから始める跳び箱入門①道具の準備の仕方

はじめに

跳び箱…ただ箱を飛び越えるだけという運動ですが、色々な飛び越え方があったり、跳ぶタイミングやリズム、助走などによって出来栄えが左右したりする奥深く楽しいものです。今回はそんな跳び箱の道具の準備の仕方を紹介します。

跳び箱の...

トレーニング・上達法

トレーニング・上達法  その他

その他  その他

その他  その他

その他  トレーニング・上達法

トレーニング・上達法